Face au spectacle que nous offrent ces dernières semaines, en France, mais aussi outre-Manche, je n’ai pu résister à ce rappel d’un slogan naguère célèbre. Mais si, au-delà du slogan, il y avait dans cette formule un fond de vérité ? Comment alors sortir de ce piège ?

On ne peut sûrement pas dire que les lendemains de mai 68, qui a popularisé le slogan titre de ce billet, aient démontré une alternative crédible au système de démocratie représentative dans lequel nous vivons depuis plus de deux siècles. Mais un fait domine le paysage politique des pays occidentaux depuis plusieurs décennies : le désintérêt de plus en plus marqué pour les élections. À l’exception des quelques pays où le vote est obligatoire — et ce n’est pas là un triomphe de la liberté —, la participation aux élections ne cesse de décroître. L’abstention aux Présidentielles aux USA s’est stabilisée à plus de 40%, et en France à 25%. Les élections générales de 2017 au Royaume-Uni comptaient plus de 30% d’abstentions. Et même en Allemagne, les élections au Bundestag ne font plus recette, avec 28% d’abstentions en 2017. En France, les élections locales non plus ne mobilisent pas. Même si l’on met de côté les désastreuses municipales du Covid en 2020, les taux d’abstention aux municipales ou aux régionales tournent autour de 40%. Une expression de la conscience qu’a le corps électoral que les vrais enjeux de pouvoir, dans un pays centralisé à l’extrême, ne sont pas là ?

Une mauvaise réponse à de vraies questions

La montée des populismes, de droite comme de gauche ne suffit pas à inverser la tendance, malgré un battage médiatique sans précédent. Si les instituts de sondages prévoient une meilleure participation aux législatives du 30 juin prochain, celle-ci ne dépasserait pas néanmoins 64%. Quant aux Européennes de 2024, elles ont certes mobilisé un peu plus les électeurs que celles de 2019, mais la participation est restée inférieure à 52%. Et comment ne pas y voir surtout la volonté de marquer un désaveu de la politique du Président de la République ? La réalité, c’est que nos démocraties sont malades, et, en France, peut être même à l’agonie.

Qu’est-ce que cette maladie ? On pourrait l’appeler démocratie formelle ou démocratie spectacle. Il y a belle lurette en effet que la démocratie n’est plus, dans nos pays, le pouvoir au peuple. Au mieux, c’est le pouvoir à quelques lobbies représentant des parties du peuple, tour à tour restaurateurs, agriculteurs, policiers, etc. Au pire, c’est le pouvoir de la finance. À ce titre, ce qui s’est passé outre-Manche avec l’élimination de Liz Truss au profit de Rishi Sunak est très parlant. La bien pensance de gauche — pléonasme, en France du moins — s’est réjouie de voir éliminer en quelques jours celle qui était arrivée à Downing Street par la volonté des adhérents du parti Conservateur, au prétexte qu’elle représentait une tendance à droite de ce parti. Mais, ce que la bien-pensance ne souligne pas, c’est que Liz Truss a été poussée à démissionner non par une révolte des plus progressistes des militants, mais par les fonds de pension, qui ont choisi de punir durement la livre Sterling dès que Truss a présenté son mini-budget ! En matière de démocratie, on a vu mieux ! Cela n’est pas sans rappeler les ressorts de la victoire d’Emmanuel Macron en 2017, plébiscité par le grand patronat, les banques et la presse bien avant d’avoir engrangé les suffrages du peuple.

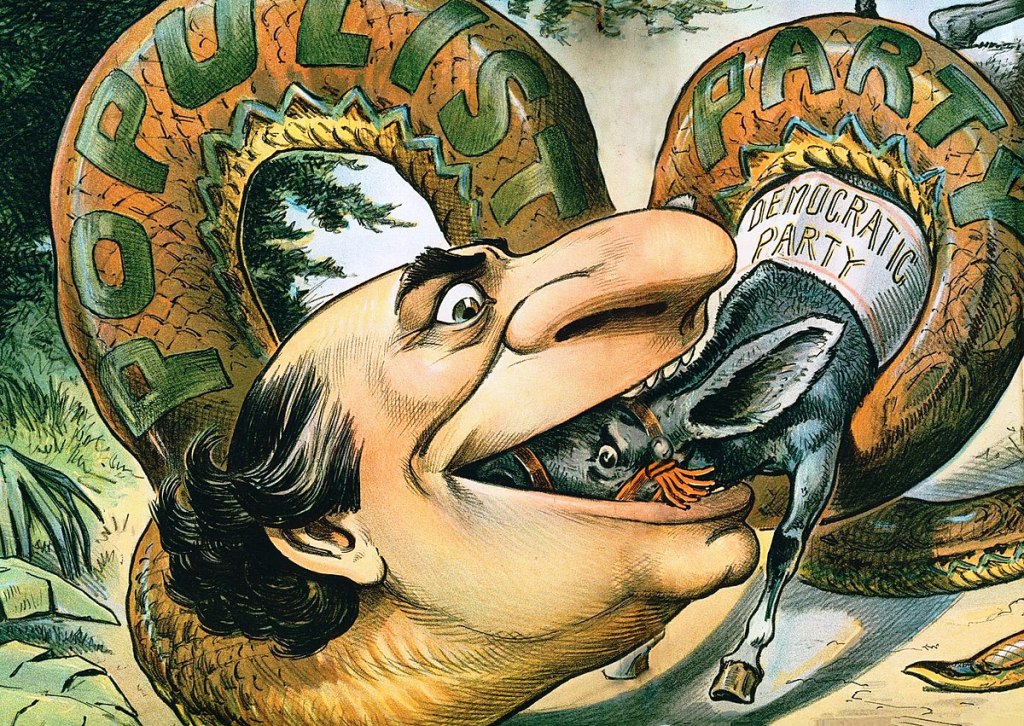

D’élection en élection, de référendum rejoué en référendum ignoré, la démocratie n’est plus qu’une coquille vide, un formalisme qui se limite à demander régulièrement au peuple de choisir à qui il va donner les clés de la prison dans laquelle les élus s’empresseront de l’enfermer, pour faire ensuite la politique de leur choix sans tenir compte des préoccupations exprimées par les électeurs. Face à ce mépris, ils sont de plus en plus nombreux à voter pour des partis populistes, de gauche ou de droite. Car le populisme n’est pas l’exclusivité de la droite, comme le montre LFI en France, et naguère Corbyn au Royaume-Uni. Ces deux courants valent bien, en matière de démagogie et de mensonges, le RN français ou le parti de Nigel Farage.

Or, si démagogie inclut la même racine que démocratie et populisme la même que peuple, on est loin pour autant d’un véritable retour de la démocratie ! Les populistes n’ont pas plus envie d’écouter le peuple que les autres. Tout au plus savent-ils mieux surfer sur ses peurs et ses colères, pour pouvoir, une fois élus, suivre leur propre agenda. Meloni en Italie, ou Trump aux USA, ont montré que le peuple ne sert que de masse de manœuvre.

Remettre la politique au cœur de la cité

Soyons clair, ce n’est pas la politique qui est la cause de ce naufrage, mais les hommes et femmes politiques. Qui d’ailleurs ne méritent plus vraiment leur nom tant il font peu de politique ! Où sont les débats de société qui permettraient de faire des choix éclairés ? On n’a pas parlé d’Europe lors des élections européennes, en France du moins, mais… de Palestine et d’immigration ! On ne parle pas de projet pour la France dans l’élection législative de 2024, mais de “faire barrage” — au RN, à LFI ou à Macron, selon le point de vue —, tout en présentant des catalogues de mesures dont un minimum de lucidité met en pleine lumière l’ineptie ! Mais peu importe. Ce qui compte, ce n’est plus une bonne politique, mais une bonne communication !

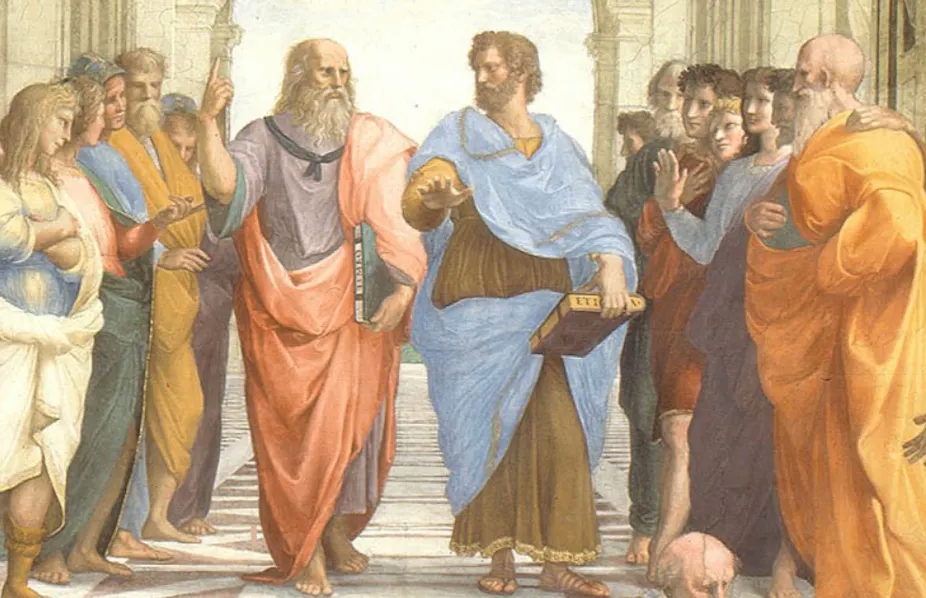

La réponse à la maladie de notre démocratie n’est donc pas moins de politique, mais, au contraire, plus de politique. De vraie politique, de celle où l’on débat des décisions à prendre, des priorités à traiter, des orientations à donner à notre société. Où on débat vraiment, avec, à la clé, des décisions réellement mises en œuvre. La démocratie, ça a toujours été cela.

Mais une telle démocratie ne peut exister ni dans le cadre actuel, ni avec le “personnel politique” actuel. Il faut donc changer les deux. Le cadre tout d’abord. Ce n’est pas à Paris, encore moins à Bruxelles, que peut être déterminé de façon pertinente le destin de plusieurs dizaines de millions de citoyens aux préoccupations et aux contextes de vies si différents. C’est au plus près de là où se posent les questions qu’on peut en débattre et y apporter de bonnes réponses. Cette discipline porte un nom. Elle s’appelle subsidiarité : ne déléguons à l’étage supérieur que ce que vraiment nous ne pouvons pas traiter à notre niveau, et contrôlons bien ce que l’étage supérieur en fait. Le seul pays d’Europe qui fonctionne, peu ou prou, selon ce principe est la Suisse, et il semble que l’on y vive plutôt bien !

Et il faut aussi changer le personnel politique. La subsidiarité, c’est-à-dire moins de pouvoir en haut, plus de pouvoir en bas, y contribuerait, car ce ne sont pas les mêmes “profils” qui rêvent de se mettre localement au service de leur communauté et ceux qui rêvent d’un destin national ou européen… Mais quelques règles complémentaires pourraient facilement redonner du sens à notre démocratie et remettre les élus au service de leur peuple. La première serait la limitation stricte des cumuls temporels de mandats. Interdire à un maire de venir député n’est peut être pas la meilleure idée si on veut des élus qui comprennent la réalité de la vie de leurs concitoyens. Mais rendre impossibles les carrières politiques en serait une. Et pour cela, interdire de servir plus de deux mandats, quels qu’ils soient, serait une idée pertinente, qui renouerait d’ailleurs avec les sources de la démocratie. La politique ne doit pas être un métier. On peut y ajouter la révocabilité des élus, et alors espérer que ceux-ci se remettent au service de leurs électeurs et sous leur contrôle. Un autre point enfin serait nécessaire : obliger à la recherche de consensus dans les décisions. Cela signifie donner aux oppositions de vrais pouvoirs de contrôle et de co-construction, et renouer avec l’éthique de la démocratie, qui n’est pas la dictature de la majorité. Ce n’est pas pour rien que jusqu’en 1804, le vice-président des États-Unis d’Amérique était celui arrivé deuxième à l’élection présidentielle.

Refonder la démocratie

Ce dont il s’agit est bien de refonder la démocratie. Ou d’accepter de la voir disparaître. Hannah Arendt écrivait, en 1966-67 : « Nous avons peu de raisons d’espérer qu’à un moment quelconque dans un avenir assez proche, ces hommes auront la même sagesse pratique et théorique que les hommes de la Révolution américaine, qui devinrent les fondateurs de ce pays. Mais je crains que ce petit espoir soit le seul qui nous reste que la liberté au sens politique ne sera pas à nouveau effacée de la surface de la terre pour Dieu sait combien de siècles. » Paroles que l’on souhaiterait moins prophétiques ! À défaut de pères fondateurs, ce sera aux peuples d’imposer ces nouvelles règles du jeu. Et c’est possible. Parce que les peuples ne sont faibles que tant qu’ils se croient faibles. La débâcle en cours de nos systèmes politiques leur rappellera leur force.

Ce n’est pas des élections à venir que sortira le renouveau démocratique que les peuples espèrent, mais de la force retrouvée de ces peuples eux-mêmes. Et s’il est un lieu où ce renouveau peut et doit se faire vite, c’est bien ici, en Corse. Étonnons donc le monde !